私たちのこと

しなやかデザインについて

はじめまして。しなやかデザインです。私たちはウェブ、VI/ロゴ、グラフィックを制作するデザイン事務所です。また、それらのデザインに加え、企業やプロジェクトに長期的に関わり、そのブランド価値や魅力をともに考えるような仕事もしています。

東京・清澄白河のデザイン事務所

デザインは記号を使った情報伝達の手段である。ロゴマークはその典型的な例だ。たとえば、旧Twitterのロゴは青い鳥のマークを記号として用いることで、ユーザーの投稿を「鳥のさえずり」に見立て、サービスのコンセプトを伝えていた。このように、商品やサービスなどの現実の要素を記号化し、視覚的に伝えることはデザインの重要な役割のひとつである。

同じく、言語も記号による情報伝達の手段である。私たちは現実世界のあらゆるものを「言語」という記号に変換し、コミュニケーションを行っている。言語において「ことば・文字」という記号が現実と結びつくことで意味が生まれるのと同様に、デザインも「色・形」といった記号を通じて情報を伝える。したがって、言語とデザインは「記号を通じた表現」という点で非常に近しい関係にある。

『言語の本質』(今井むつみ・秋田喜美、中公新書)は、子どもが言葉を習得するプロセスから言語の本質に迫る本である。本書では、言語獲得におけるオノマトペの役割が大きく取り上げられている。

オノマトペは「ふわふわ」「くるくる」など、感覚を表現する言葉であり、言葉を覚える上で重要な役割を果たすという。例えば、「gやzやdのような濁音は程度が大きく感じられる」「赤ちゃんはoやaの発音を大きなものに、iやeの発音を小さなものに結びつける」といった研究結果がある。このように、音と現実の関係は人類共通の感覚に基づいており、オノマトペはこの感覚を活用して作られている。

そのため、「ビー玉がコロコロ転がる」「岩がゴロゴロ転がる」といった表現があると、ビー玉や岩、転がるという言葉を知らなくても、「コロコロ」「ゴロゴロ」のオノマトペから情景をイメージできる。これは、子どもが言葉を覚える最初のステップとなる。実際、子どもに対して「ちゃんと“もぐもぐ”して食べようね」「お風呂に“ちゃぽん”しようね」といった話し方をするのは、大人がオノマトペなら伝わりやすいと直感的に感じているからだろう。

『言語の本質』には、オノマトペとデザインの関係性を示唆する興味深い研究が紹介されている。

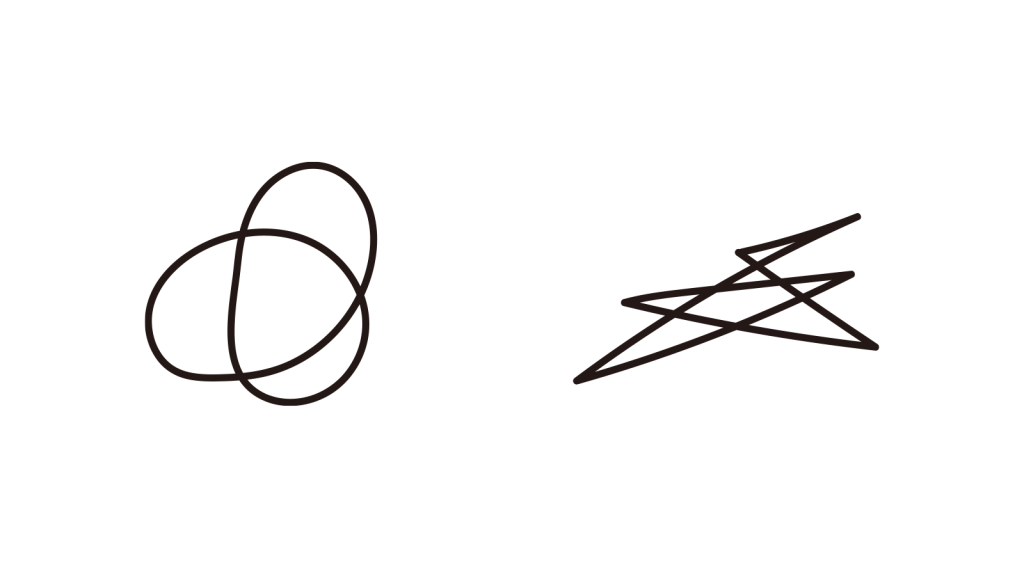

まさに鉄板の音象徴とされる音と意味のつながりがある。これは100年近く前にドイツの有名な心理学者ヴォルフガング・ケーラーによって世に出された。図2-2を見てほしい。どちらかの図形の名前が「マルマmaluma」でどちらかが「タケテtakete」だとしたら、マルマはどっちでタケテはどっちだろうか?

このように問うと、多くの言語の多くの話者は、左側の曲線的な図形を「マルマ」、右側の尖った図形を「タケテ」だと判断する。「マルマ」はm、l、mという共鳴音を含むので、丸い形によく合うと感じられ、「タケテ」はt、k、tという阻害音を含むので直線的で角張った図形と合致すると感じられるのだろう。

(『言語の本質』P30)

これは、音と形が直感的に結びついていることを示している。デザイナーもこの感覚を無意識に活用している。たとえば、親しみやすいデザインには”共鳴”音を想起させる曲線を用い、異質で特別な印象を与えたいときには”阻害”音を想起させる鋭角な形状を取り入れる。これらの例からも、デザインはオノマトペとの関係が密接であることがわかるだろう。大人が子どもにオノマトペを用いて現実世界を伝えるように、デザイナーは記号的形状を用いて見る人に何かを伝えようとするのである。こうした形状の持つ直感的な印象を用いたデザインを、本稿では「オノマトペ的デザイン」と呼ぶことにする。

オノマトペの多くは副詞として機能する。たとえば、「ふらふらと歩く」「ごくごく飲む」など、動作を修飾する役割を持つ。これにより細かなニュアンスを伝えやすくなる一方、オノマトペ単体では具体的な意味を伝えきれない。「ペラペラ」だけでは、「喋る」のか「紙が薄い」のか不明確なのだ。

同様に、デザインにおいても、オノマトペ的な形状(曲線や鋭角)だけでは雰囲気を伝えることはできても、具体的な意味までは伝わりにくい。たとえば、丸みのあるロゴが「柔らかい」印象を与えるとしても、それが食品なのか、布団なのか、人柄なのかまでは明確にならない。そのため、より具体的な「名詞・動詞的デザイン」が必要となる。

たとえば、「段ボール」を「流線型」で描けば、スピーディに届く物流サービスを表現できる。また、「段ボールに足が生えて走るキャラクターを斜線で描く」ことで、スピーディな物流と親しみやすさを表現できるかもしれない。ここでは、「流線型」や「斜線」がオノマトペ、「段ボール」が名詞、「走る」が動詞として機能している。このように、デザインにおいてもオノマトペ的要素と名詞・動詞的要素を組み合わせることで、より明確なメッセージを伝えられる。

オノマトペ的デザインと動詞・名詞的デザインの組み合わせ方の例をもう1つ挙げてみる。

オノマトペ的デザインだけでは伝わらないのと同様に、名詞や動詞だけでも伝わるデザインにはならない。名詞・動詞的デザインだけでは幼稚で退屈なものにしてしまう可能性すらある。例えば美容室のロゴを作るとする。ただハサミを描くだけではデザインとして成立しないだろう。ハサミを描くだけではその美容室の固有性を表現できないし、場合によっては退屈なデザインになってしまう。そこでデザイナーは「ハサミをどんな表現で描くか」「別の要素と組み合わせるか」など工夫をこらす。一言で美容室と言ってもパーマが得意な美容室、おしゃべりで楽しい美容室などそれぞれに個性があるだろう。パーマがかかったような曲線でハサミを描こうか、しゃべっているようなハサミにしようか。ここで一度デザインの対象、この場合は美容室、を言葉で表現してみることがポイントである。その言葉が的確でそしてユニークであれば良いデザインになる可能性も高くなる。「パーマが得意な美容室」より「おしゃべりな美容室」の方がユニークではないだろうか。喋っているようなハサミを漫画のように抑揚のある線で表現したら、独自性のあるロゴになるかもしれない。「ハサミ=名詞」「しゃべる=動詞」「抑揚ある線=副詞(オノマトペ)」が組み合わさることで伝わるデザインができる(かもしれない。実際には説明的でつまらないデザインになる可能性もあるが……)。

ここからは具体的に僕が「オノマトペ的デザイン」と「動詞・名詞的デザイン」をどのように使い分けているか、実例をあげて説明したい。ここまではロゴを例に出して説明してきたが、ここからの具体例はウェブサイトを例にする。ロゴとウェブサイトで作法は違うが、「オノマトペ的/動詞・名詞的デザイン」と言う考え方は共通である。

(https://kwinaika.com/)

以前弊社でウェブサイト・ロゴを制作した、東京練馬区にある消化器内科である。内科全般はもちろん、特にお腹・消化器に関する医療を得意とし、その中でも内視鏡検査(実際に他の先生より上手で苦痛をなるべく抑えた検査が可能だという)を通じた病気の早期発見により患者の人生を守りたいと、院長は話されていた。そこで弊社は「おなかと向き合う」というコンセプトを策定して制作を進めた。このウェブサイトでは、「おなかと向き合う」というコンセプトを視覚化するために、以下のデザインを採用した。

■オノマトペ的デザイン:

「角丸の写真」「丸みのある書体」「暖色系の配色」

→安心感・親しみやすさ

■名詞・動詞的デザイン:

「お腹を模した円弧と、それに向き合う顔」「おなかと向き合うのコピー」

→消化器専門の医院であることを明確に伝える

(https://makuhari-care.com/)

こちらは以前弊社でウェブサイトを制作したケアマネージャー事務所である。事務所の代表である三浦さんの話を聞いていると、利用者はもちろんスタッフも含めて「心地よい生活」をすることを大事にしていることが伝わってきた。ケアマネージャーという仕事を通して「生活」をつくっている、そんなふうに感じながらヒアリングをさせてもらった。そこから「生活をつむぐ」というコンセプトを策定し、以下のデザインを構築した。

■オノマトペ的デザイン:

「落ち着いた明朝体」「透明感のある写真」「余白を生かしたレイアウト」

→誠実でクリーンな印象

■名詞・動詞的デザイン:

「糸が通っていくビジュアル」+「生活をつむぐ」のコピー

→ ケアマネージャーが生活を大切にしつらえていく = つむいでいく仕事であることを伝える

ここまで読んできて、デザイン関係者であれば僕が言っている「オノマトペ的デザイン」とはいわゆる「トンマナ(トーン&マナー)」であることに気づくだろう。「トンマナ」とはビジュアル全体の印象/表現を意味するもので、「柔らかい印象のビジュアルのために暖色と曲線と丸みのある書体を用いる」といったことである。この「トンマナ」を別の観点から「オノマトペ的デザイン」と言い換えているのだ。なぜあえてそのような言い換えをしたかと言えば、相対する「動詞・名詞的デザイン」の重要性について話をしたかったからだ。当然「トンマナ」を作ることもデザインにおいて大切なことである。デザイナーにとって基礎的な能力だと言えるだろう。しかし僕は「トンマナ」を作るだけではデザインとして足りないものがあり、「トンマナ=オノマトペ的デザイン」に「動詞・名詞的デザイン」が加わることで、より強度のあるデザインになるのではなると考えているのである。もちろん「動詞・名詞」の部分は写真やコピー(言葉)で表現されることも多い。けれども「オノマトペ的デザイン」=「トンマナ」と「写真やコピー(言葉)」の中間として、「動詞・名詞的デザイン」が入ることでより伝わりやすくなる場合もあるだろう。